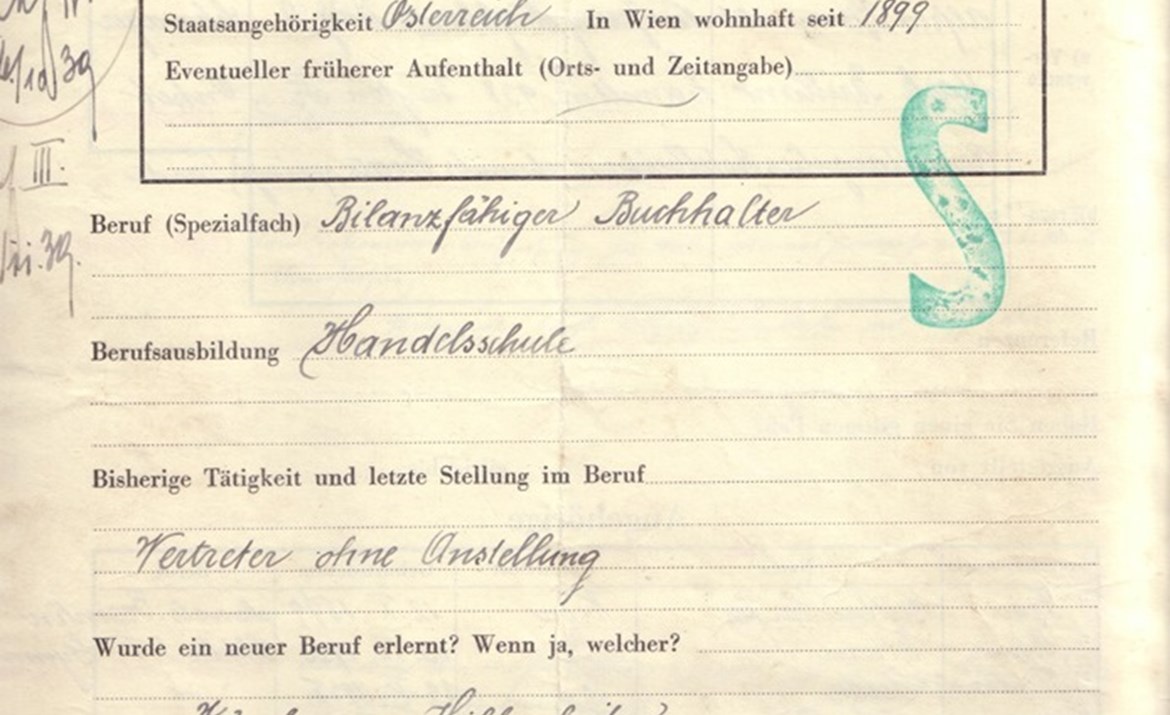

Titel: Auswanderungsfragebogen Herr P. (Seite 1)

Datum: 13. Mai 1938

Signatur: Archiv der IKG Wien, Bestand Jerusalem, A/W 2590,176

Die Punkte auf der Zeitleiste stellen historisch wichtige Ereignisse des Archivs der Kultusgemeinde Wien dar und geben Ihnen einen Überblick über die zeitliche Einordnung des unten dargestellten Exponats. Durch den Klick auf einen der Punkte erhalten Sie mehr Informationen.

Das Toleranzpatent für die Juden in Wien und in Niederösterreich ermöglichte einzelnen jüdischen Familien unter Abgabe eines Zinses, sich in Wien anzusiedeln, bestimmten Gewerben nachzugehen und ihren Glauben im Privaten auszuüben sowie ihren Kindern Religionsunterricht erteilen zu lassen.

Der Buchdrucker Anton Schmid, der eine Lizenz zum Drucken hebräischer Werke hatte, welche durch die Zensur streng begutachtet wurden, überließ den Wiener Juden aus Dankbarkeit für zahlreiche Aufträge 133 Drucke. Diese bildeten den Grundstock der bis heute bestehenden Gemeindebibliothek.

1814 bis 1815Durch den Einfluss des Code Civil kamen die Juden in Europa der Gleichstellung näher. Bei der Reorganisation waren die Juden im Habsburgerreich dem Kaiser gegenüber loyal, sie hofften auf weitere Fortschritte. Jedoch wurden mit dem Scheitern der Demokratisierung die Zugeständnisse eingeschränkt.

Aufgrund wiederholter Unstimmigkeiten betreffend die Gültigkeit von Erlässen, welche die Rechte und Pflichten der ortsansässigen Juden regelten, beschlossen am 30. Juni 1816 die Vertreter der Wiener Judenschaft, ihre Aktenstücke durch einen Aktuar zu sammeln und aufzubewahren.

Die Grundsteinlegung des Wiener Stadttempels am 12. Dezember 1825 erfolgte durch Rabbiner Isak Noa Mannheimer. Die Synagoge wurde nach den Plänen von Josef Kornhäusel errichtet und den damaligen Bauvorschriften folgend, von außen nicht sichtbar in ein Wohnhaus integriert.

Mannheimer und Sulzer waren mit Krisen zwischen Orthodoxie und Reformern konfrontiert. Die Spaltung der Gemeinde konnte durch eine Gottesdienstordnung, die hebräische Gebete, deutsche Predigten sowie den Verzicht auf die beliebte Orgel, aber die Einführung eines Chors vorsah, verhindert werden.

Mit der Errichtung des Stadttempels in der Seitenstettengasse im ersten Wiener Bezirk gelang es den Wiener Juden erstmals seit der Vertreibung 1670, wieder ein geistiges und religiöses Zentrum zu errichten. Als erster Rabbiner wirkte hier Isak Noa Mannheimer, als erster Kantor Salomon Sulzer.

Unter dem Aktuar Josef Veith wurde eine Ausführungsverordnung für die Archiv-Registratur beschlossen, die beinhaltete, dass zu jeder Archivalie ein Regest erstellt werden solle. Außerdem wurde er angewiesen, für das bisher gesammelte Archivgut einen Schrank zu erwerben.

Ab den 1840er Jahren verlieh Ludwig August Frankl von Hochwart der Registratur „Archivcharakter“ und verbrachte die Archivalien nach 1020 Wien, Czerningasse 4. Die Akten wurden nach Herkunft geordnet und katalogisiert. Dies betraf 22 Stücke von 1626 bis 1805 und rund 10.000 aus der Zeit ab 1806.

In Folge der bürgerlichen Revolution 1848 kam es 1849 zu einer Begegnung mit dem Kaiser, in der die Gemeindegründung beschlossen wurde. 1852 wurden ihre provisorischen Statuten genehmigt. Damit gewann die Institution ihre Autonomie zur Regelung ihrer politischen Angelegenheiten und in Kultusfragen.

Aufgrund schwerer Hungersnöte wanderten große Teile der Bevölkerung Galiziens aus. Viele galizische Juden zogen nach Wien. Wegen verschiedener ritueller Traditionen führte dies einerseits zu Spannungen in der Gemeinde, andererseits zu einer verstärkten internen kulturellen Auseinandersetzung.

Das „Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder“ verlieh den Juden erstmals das Recht, ihren Aufenthaltsort im Habsburgerreich frei zu wählen, die ungehinderte Religionsausübung und sorgte für gesetzliche Gleichstellung.

Per Gesetz betreffend die Beweiskraft der Geburts-, Trauungs- und Sterbematriken der Israeliten (RGBl. Nr. 12/1869) wurde die eigenständige Matrikenführung staatlich anerkannt. Ab diesem Zeitpunkt führten staatlich beeidete Matrikenführer die Personenstandsbücher. Diese werden bis heute fortgeführt.

Nach Annahme einer Reform des Kultus durch liberal fortschrittliche Kräfte unter der Führung Ignaz Kurandas kam es zum Kultusstreit. Die Orthodoxen unter der Führung Rabbiners Salomon Spitzer wollten aus der Gemeinde ausscheiden. Durch Kompromisse konnte die Spaltung der Gemeinde verhindert werden.

In Russland fanden verheerende Pogrome an der jüdischen Bevölkerung statt. Die IKG Wien beteiligte sich an Hilfsaktionen für die Opfer und Flüchtigen sowie an Protestaktionen gegen die von den russischen Geheimdiensten gesteuerten Gewalttaten.

Mit dem „Gesetz betreffend die Regelung der äußeren Rechtsverhältnisse der israelitischen Religionsgesellschaft“ wurde ein Gesetz geschaffen, welches das Verhältnis der verschiedenen, nach geographischen Gebieten eingeteilten Kultusgemeinden zum Staat auf eine einheitliche Rechtsgrundlage stellte.

Nach 15-jähriger Vorbereitung wurde die Israelitisch-Theologische Lehranstalt Wien nach Vorbild des Jüdisch-Theologischen Seminars Breslau eröffnet. Eine wissenschaftliche Rabbiner- und Religionslehrerausbildung sollte etabliert werden. Ziel war die Qualitätssicherung des Religionsunterrichts.

1895 wurde in Wien das erste Jüdische Museum gegründet.

Siegmund Husserl führte erstmalig eine wissenschaftliche Archivverwaltung mit parallel geführter Registratur ein und entwickelte weitere Pläne für die Entwicklung und Vernetzung des Archivs. Seine Idee eines Zentralarchivs der österreichischen jüdischen Kultusgemeinden wurde nicht verwirklicht.

Unter Archivar Samuel Pinkas sollten eine Archivordnung und eine Kanzleiregistratur erstellt werden. Durch den Ersten Weltkrieg konnten diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Beschreibungen des Historikers Alfred F. Přibram zufolge herrschten zu Ende des Krieges im Archiv chaotische Zustände.

Unter der Leitung des Archivars Saul Chajes erfolgte eine Umstrukturierung des Archivs. Er beschloss eine chronologische Ordnung der Akten bis 1860, ein Einteilung nach Jahrgängen und Exhibitenzahlen für Akten bis 1926 und parallel dazu die Katalogisierung nach Schlagworten, Orts- und Personennamen.

Der „Anschluss“ Österreichs an das nationalsozialistisch regierte Deutschland, eine von weiten Teilen der österreichischen Bevölkerung begrüßte Annexion, führte zur Aufgabe der staatlichen Souveränität und ebnete den Weg zur Verfolgung und Ermordung auch der österreichischen Juden.

Anfang Mai 1938Nach dem „Anschluss“ wurde die IKG zunächst geschlossen und Anfang Mai wiedereröffnet. Sie musste unter Kontrolle der NS-Verwaltung und der „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ zwangsweise die Vertreibung der Gemeindemitglieder und ab 1941 die Deportation organisieren.

Juli 1938Die erzwungene Umstrukturierung der IKG verursachte eine Flut von Akten, die im Archiv nicht mehr methodisch abgelegt werden konnten. Die Gestapo beschlagnahmte zudem einen Teil der Archivalien und brachte ihn nach Berlin ins Reichssicherheitshauptamt zur rassenideologischen Auswertung.

9. November 1938In der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 wurden alle Wiener Synagogen und Bethäuser außer dem Stadttempel zerstört, da er sich in einem Wohnhaus befindet. Geschäfte wurden geplündert, über 6.000 Juden wurden verhaftet und viele ins Konzentrationslager Dachau verschleppt

Mit dem deutschen Angriff auf Polen begann der Zweite Weltkrieg. Da 1943 Bombenangriffe auf Berlin zunahmen, bargen die NS-Behörden die konfiszierten jüdischen Wiener Archivalien in Schlesien. Von dort verbrachte die Rote Armee 1945 sie als „Beuteakten“ nach Moskau.

20. Oktober 1939Ende 1939 befahl Adolf Eichmann erste Deportationen österreichischer Juden ins neu besetzte Polen. In Nisko sollte ein sogenanntes Judenreservat entstehen, ein Konzentrationslager. Aufgrund unzulänglicher Verkehrswege und kriegsbedingt beanspruchter Transportmittel wurde das Lager 1940 aufgegeben.

Am 19. September 1941 trat die sogenannte Judensternverordnung in Kraft, die Kennzeichnungspflicht für Juden. Ab dem 23. Oktober 1941 war die Ausreise aus deutschen Reichsgebieten für Juden verboten. Beide Maßnahmen dienten der Vorbereitung der endgültigen Vernichtung.

Im September 1941 wurde mit der Ermordung noch nicht aus dem Einflussgebiet der Nationalsozialisten geflohener Juden begonnen. Den Deportationen und Tötungen waren Jahre der Verfolgung vorausgegangen. Ab Februar 1942 wurden die letzten in Wien verbliebenen Juden in Konzentrationslager verschleppt.

Leopold Moses, der letzte Archivar des IKG-Archivs vor der Wiederbegründung 2009, wurde am 14. Oktober 1943 verhaftet und am 1. Dezember 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet. Nach dem Ende seiner Tätigkeit war das Archiv der IKG Wien de facto nicht mehr existent.

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Damit wurden Deutschland und die in der Zeit von 1938 bis 1945 besetzten Gebiete von nationalsozialistischer Herrschaft befreit und die rassistische Gesetzgebung aufgehoben.

8. Mai 19451945 wurde die IKG wiederbegründet, die erste Wahl des Kultusvorstandes fand im April 1946 statt. Die IKG stand infolge vor der Herausforderung, nach Wien zurückkehrenden Juden, KZ-Überlebenden und Angehörigen der 65.000 im Holocaust Ermordeten zu helfen und Opferentschädigungen voranzutreiben.

Alex Bein, Direktor des Zionistischen Archivs, schlug 1949 vor, die nach 1945 in desolatem Zustand befindlichen Archivalien nach Jerusalem zu bringen. Die IKG stimmte 1951 zu. Die Central Archives (vormals General Archives) erhielten in vier Tranchen (zuletzt 1978) Archivmaterial als Leihgabe.

Zehn Jahre nach Kriegsende und 17 Jahre nach dem „Anschluss“ erhielt Österreich seine Souveränität zurück. Damit wurde aber auch der Mythos des „ersten Opfers der Nationalsozialisten“ besiegelt, für viele Österreicher ein Anlass, die Teilverantwortung für die Judenverfolgung von sich zu weisen.

Avshalom Hodik erstellte in den 1970er Jahren ein Findmittel der den Central Archives in Jerusalem (vormals General Archives) leihweise übergebenen Archivalien der Wiener Jüdischen Gemeinde sowie 1979 einen Abschlussbericht zum Archiv der IKG Wien. Dieses Findmittel umfasst 432 Seiten.

1986 entdeckte der damalige Sicherheitsbeauftragte Ernst Meir Stern im Zuge von Renovierungsarbeiten im Keller unterhalb der Synagoge in der Seitenstettengasse „verschollenes“ Archivmaterial. Es wurde wegen der Umbauten außer Haus gebracht. Danach geriet es jedoch wieder in Vergessenheit.

Auf Initiative des damaligen Präsidenten der IKG, Ariel Muzicant, und der Exekutivdirektorin des Präsidiums, Erika Jakubovits, wurde ab 1998 nach verbliebenen Archivalien gesucht. Im Jahr 2000 wurden umfassende Bestände (800 Kartons) in einem Haus der IKG in der Herklotzgasse in 1150 Wien gefunden.

Mehr als 70 Jahre nach der Auflösung durch die Nationalsozialisten wurde im Jänner 2009 das Archiv als eigene Abteilung der IKG Wien wieder begründet und damit dessen Bedeutung für die Kultusgemeinde unterstrichen.

Die Räumlichkeiten des IKG-Archivs wurden einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Entsprechend modernen Archivstandards wurden Brandschutz, Klimaanlage und Lüftung eingerichtet. Damit ist sichergestellt, dass das gesamte historische Aktenmaterial fachgerecht gelagert ist.

Zum 200-jährigen Jubiläum des Archivs fand erstmals ein Tag der offenen Tür statt. Die Zugänglichkeit zum Archiv für wissenschaftliche und private Forschung ist seither möglich. Eine Festschrift sowie eine Website wurden im Zuge der Feierlichkeiten vorgestellt.